B4:综合

我去过胡涂的三个画室,其一在门头沟区一处民居,其二在石景山区首钢的一个生态产业园内,其三在昌平区北边的一个农家小院里。这三地有个相同的特点就是静,远离闹市,偏安一隅。这完全符合胡涂的性格,与世无争、无欲无求。也符合他的名字,人生难得糊涂。而在绘画艺术上,他的内心清晰无比,四十余年,他年复一日地涂涂抹抹,总是在寻觅着用特有的色彩符号表现自己独有的审美感受。

胡涂,1955年出生于鄂西北神农架的偏僻山乡,70年代末就读师范学校的美术专业,从此,他有了多姿多彩的生活。毕业后,胡涂成为当地一所学校的美术教师,在日常教学结束间隙,他经常喜欢带着三两个热爱绘画的学生钻山涉水,用画笔把大自然不同季节的山水美景记录下来。这期间,他对山的雾气和水的清澈产生了浓厚的兴趣。他熟悉这片山环水绕的土地,这片土地一直陪伴着他的成长,在他的意识里,这里是人间仙境。而当他有了艺术思维时,也便有了能力对这一切重新审视,他要用自己的画笔展现这里的美,水彩画的创作形式此时便根植在了他的心里。

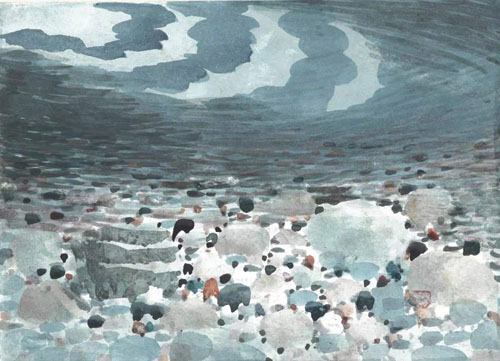

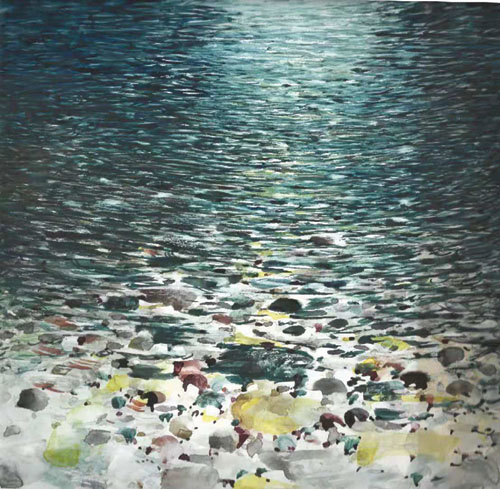

胡涂在教学之余,开始对中国山水画和西方油画反复研究、琢磨、实践。他尝试着用中国山水画的创作思路结合西方油画的表现方式,采用平面化、符号化、抽象化手法进行创作。比如他的水彩画《小溪》,第一眼看去是清澈见底、波光粼粼的直觉再现,再看则是绚丽斑驳的色点、色块和灵动线条的抽象组合,似乎是自然的真实写照,又似乎是一个理想的仙境。他的画把具象和抽象融合在了一起,既有国画大写意的简约造型,又有西方油画丰富、含蓄、典雅的色彩。

1995年,胡涂因病退休。在身体康复后,他开始全面梳理自己的水彩画题材形态,通过整理、归类、提炼,让自己的创作进入更为理性、主观、主动的阶段。“小溪的清澈”和“雾里看山”成为他笔墨的主流呈现。他把原色、间色、复色在画面上的组合分配把握得更加细致,他认为色彩的丰富性和差异性决定了色彩语言的表现力,色彩语言的表现力取决于人对色彩词汇细微差异的分辨及感知感受能力,而对色彩感受能力的强弱取决于对专业基础知识概念理解的清晰正确的程度以及是否接受过系统的基本训练。

2004年至今,胡涂的画在国家博物馆等处的展厅、画廊多次展示,他的《小溪》愈发地透彻、清晰,他的《雾里看山》让神农架、武当山显现出雨后雾中的那种神秘空灵和飘渺虚幻。

胡涂的画多是由情感而发,思索与创造。退休后的日子里,他始终过着深居简出的生活,不谙世事、疏于应酬,他全部的心力都在水彩之中,他虽名为胡涂,然心里并不糊涂,他坚持着,在自己认定的世界里徜徉。 (洪 洋)