A2:综合

本报讯 (记者 刘自昌)春节的脚步日益临近,年味愈发浓郁。为探寻极具特色的年俗活动,记者专程赶赴山西省吕梁市临县进行实地采访。

临县位于山西省吕梁市山脉西侧的黄河之滨,这里广泛流传着一种挑伞唱秧歌的民间艺术形式——伞头秧歌,由于“伞头”(领舞者)在秧歌队中占有重要地位且手执花伞,故而得名,当地群众也称“闹秧歌”“闹会子”“闹红火”。

据当地的老艺人介绍,伞头秧歌起源于古代的祭祀仪式,是临县先民们祈神驱秽、祈求丰年的一种祭祀活动。在过去,每逢春节或重大节日,人们便会身着盛装,聚集在一起,以歌舞的形式向神灵表达敬意和祈求。随着时间的推移,这种祭祀性的歌舞活动逐渐融入了人们的日常生活,成为当地百姓庆祝节日、表达喜悦之情的重要方式。

2008年,临县伞头秧歌成功入选第二批国家级非物质文化遗产名录;2011年,中国文联命名临县为“中国伞头秧歌之乡”。

在临县伞头秧歌中,“伞头”是绝对的核心人物,起着至关重要的作用。作为秧歌队的指挥者,其引领着整个队伍的节奏和步伐,不仅要具备出色的舞蹈技巧,更要有敏捷的思维和即兴创作的能力。

记者了解到,临县伞头秧歌的表演主要集中在扭和唱两个方面,且扭时不唱,唱时不扭,扭唱结合,交替进行。扭秧歌是伞头秧歌表演的重要组成部分,主要包括 “过街”“掏场子”和“小会子” 三种形式 。

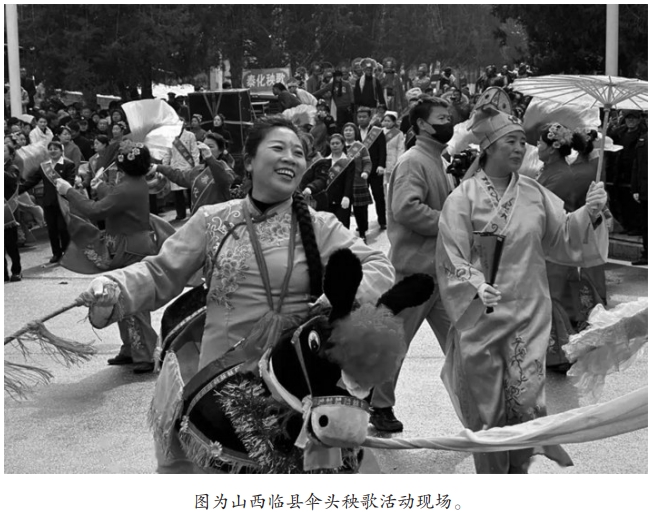

“过街”是秧歌队在街头行进时的表演,也是向观众展示秧歌队伍风采的重要环节。在“伞头”的带领下,秧歌队沿着街道缓缓前行,队员们的动作整齐划一,彩绸、彩扇在空中舞动,犹如一条绚丽的彩带在街头飘动。他们的步伐轻盈而富有节奏感,时而向前跳跃,时而左右摆动,仿佛在与街道两旁的观众热情互动。

当秧歌队来到开阔的场地,“掏场子”表演便开始了。这是一种更为复杂且富有变化的舞蹈形式,队员通过不断变化的队形和动作,摆出各种富有寓意的图案和造型,将伞头秧歌的独特魅力和集体智慧展现得淋漓尽致。

“小会子”则是在“掏场子”的基础上加入了一些小的表演节目,如二人对舞、四人穿插等,使得整个表演更加生动有趣。秧歌手动作幅度较大,夸张而富有张力,他们的身体随着鼓点的节奏快速扭动,手中的彩绸和彩扇也随之飞舞,形成一幅幅绚丽多彩的画面。

相较于扭秧歌的热烈奔放,唱秧歌则展现出了伞头秧歌的另一番魅力——即兴创作。唱秧歌主要由“伞头”负责,他不仅是秧歌队的领舞者,更是整个表演的核心和灵魂人物。“伞头”必须具备敏捷的思维、丰富的词汇和出色的歌唱能力,能够根据现场的气氛、观众的反应以及各种突发情况,即兴编创出富有感染力的唱词。

伞头秧歌的唱词一般为四句一首,可以独立存在,表达一个完整的意思。其格律结构灵活多变,大致可分为七字句、十字句、九字句、十二字句四种。常见的有七字句,如 “正月里来是新年,家家户户喜团圆,敲锣打鼓闹红火,伞头秧歌扭起来”,读起来朗朗上口,富有韵律感。

在内容上,唱词涵盖了生活的方方面面,既有对新年的祝福、对美好生活的赞美,也有对历史故事、民间传说的讲述。在春节期间,“伞头”可能会唱:“新春佳节喜气扬,男女老少齐欢畅,五谷丰登收成好,来年日子更安康”,用质朴的语言表达出人们对新年的美好期许。

临近春节,临县各个村庄的伞头秧歌年俗活动也在如火如荼地进行着。广场上人山人海,男女老少身着盛装,脸上都洋溢着喜悦与期待。在与当地居民的交流中,记者深切地感受到他们对伞头秧歌的热切期待。老人回忆着往年秧歌表演的热闹场景,眼中闪烁着兴奋的光芒;孩子则在一旁好奇地打听着秧歌表演的时间和地点,迫不及待地想要参与其中。而即将参与表演的秧歌队员,更是抓紧时间进行排练,力求在春节期间为大家打造一场精彩绝伦的演出。

随着一阵激昂的锣鼓声响起,秧歌表演也正式拉开帷幕,吸引了众多群众驻足观看,不仅有本村的村民,邻村的村民也闻讯而来。大家纷纷拿出手机,记录下这美好的瞬间,更有秧歌爱好者全程跟踪直播,将这份欢乐分享给亲朋好友,让更多的人感受到浓浓的年味。

一位年逾古稀的老人激动地对记者说:“闹秧歌是我们临县过年必不可少的节目,我从小看到大,现在年纪大了,每年还是盼着能看到这么热闹的场面。它不仅让年味更浓了,也让大家的心更近了。”

一位年轻的妈妈带着孩子也在一旁观看,她笑着告诉记者:“现在生活条件越来越好,过年的娱乐活动也越来越多,但闹秧歌在我们心里的地位始终无可替代。我希望孩子能从小感受到这份欢乐,传承中国的传统文化。”一旁的孩子则兴奋地挥舞着手中的小彩旗,嚷嚷着:“我长大也要参加秧歌队,太好玩啦。”

临县春节期间村村闹秧歌这一传统习俗,极大地丰富了村民的精神文化生活。在新春佳节,村民从忙碌的生活中抽离出来,全身心投入到秧歌活动中,尽情享受欢乐的时光,感受着浓浓的节日氛围,精神世界得到了充实和滋养。

在参与秧歌表演或观看的过程中,村民增进了邻里之间的情感。记者了解到,村民为了呈现一场精彩的秧歌表演,齐心协力,从准备道具、排练节目,到正式表演,每一个环节都离不开村民的共同参与和合作。这种互动交流让平日里相对疏远的邻里关系变得更加紧密,大家在欢声笑语中拉近了彼此的距离,促进了村落间的和谐与稳定。

临县伞头秧歌作为当地的传统文化瑰宝,承载着先辈的智慧和情感,历经千年传承至今。通过春节期间的闹秧歌活动,这一传统艺术得以代代相传,让年轻一代也能深入了解和感受家乡文化的魅力,增强了对本土文化的认同感和自豪感,为传统文化的传承与发展注入了源源不断的动力。

近年来,临县县委、县政府也以文化强县为目标,坚持文化自信和文化引领,挖掘文化资源,打造文化品牌,进一步推动伞头秧歌的传承保护和繁荣发展。