A4:视点

□ 本报记者 闫 利 文/摄

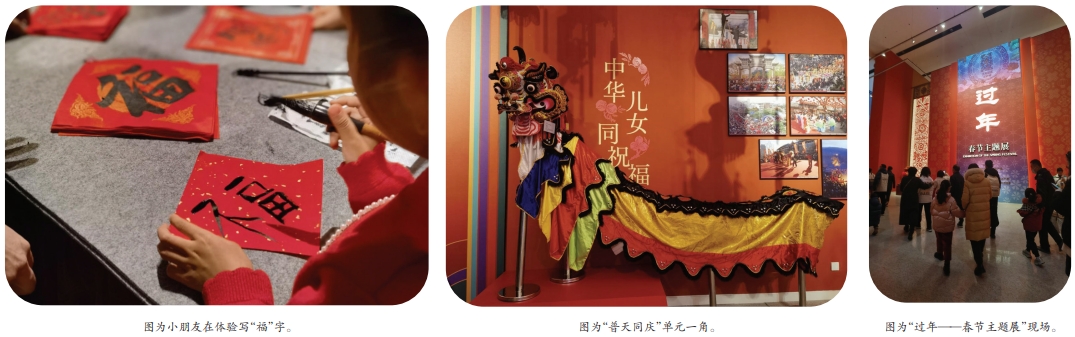

“在中国,庆祝春节昭示着又一个新年的开启。该遗产项目涉及各种社会实践,包括祝福祈愿和家庭团聚。中国民众都是传承人和实践者。春节庆典弘扬了家庭价值观、促进了社会凝聚力与和平,为实践者提供了认同感和持续感。同时,该遗产项目还体现了人与自然、人与人之间和谐相处的理念。摘自联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会同意将‘春节——中国人庆祝传统新年的社会实践’列入人类非物质文化遗产代表作名录的决定。”在中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)的“过年——春节主题展”的喜庆的红墙前,这段话以不同的音色被反复诵读,或稚嫩、或低沉、或粗犷、或清脆。

春节,作为中国最重要的传统节日之一,蕴含着丰富的非物质文化遗产。从贴春联、挂年画到舞龙舞狮,这些习俗不仅是文化传承的载体,更是中华民族精神的体现。当“春节”遇上“非遗”,这场在中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)举办的主题展,带领着观众在浓浓的年味中感受中华文化的魅力。

彩门楼、行花街、年画、剪纸、花馍、家宴、旺火、彩灯……记者走进展区,跟随着“辞旧迎新”步伐,从冬至开始至元宵节结束,走过“辞旧迎新”“欢聚祝福”“乐岁弦歌”“普天同庆”四个单元,最后与“新春大吉”合影,欢乐祥和的气氛贯穿始终。

记者看到,展厅里,腊八节、小年、除夕、春节、元宵节等各种过年习俗层层推进,既有历史讲述也有当代掠影,在新旧交替中,展出的120余项与春节有关的非物质文化遗产代表性项目吸引了诸多游客的目光。

“行花街被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。这一流传于广东省的春节习俗,最大的特点是‘行’。”在欢乐喧嚣的人声中,志愿者讲解的声音一响,周围瞬间就安静了下来。介绍中,每年从农历腊月廿八到除夕夜,广州人必到花市“行花街”。花街张灯结彩,汇聚花卉、灯饰、楹联、美食、艺术品等。当地民众徜徉其中,购买各式年花、年品,迎新岁,求福运。

“咚咚”的鼓声中,一群群小朋友围在京西太平鼓体验区域争相敲响手中的鼓。工作人员介绍,京西太平鼓是北京西部地区以太平鼓为道具的传统舞蹈,也称“迎年鼓”,在每年的腊月和正月最为活跃。太平鼓在耍鼓、步伐、队形变化方面具有套完整的程式及内涵,表达对太平盛世、国泰民安的期盼。

展厅正中的浙江乐清首饰龙(也称“龙船灯”)无疑是全场的焦点。工作人员介绍,这条龙制作工艺复杂,集木工、油彩、纸扎、龙灯、刻纸等工艺于一体。在机关的驱动下,龙船能摇头摆尾,船上几百个形态各异的人偶也能动起来,各自表演不同的动作。

“妈妈,春节和非遗有什么关系呀?”“简单来说,是文化自信。”观展过程中,一对母女的对话吸引了记者的注意,交谈中,这位“90后”妈妈告诉记者,她本来是想趁着元旦休息带女儿来看看展览,没想到这次展览内容这么丰富,从进门到现在,孩子已经问了她好多问题了,“全国各地有很多非物质文化遗产,有些我也不知道,一路看,一路学,或找相关文字介绍,或者现场用搜索引擎查询,想要给孩子讲清楚每一个习俗和非遗背后的故事,很感慨、也很自豪。”

正如中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)党委书记王晨阳所说,春节是一个完整的、活态的非遗项目,而不是多个项目的随意组合。正是这些专属的、独有的非遗代表性项目和非遗资源,成为支撑春节这一非遗项目的“筋骨血脉”,带动众多其他项目辐辏骈集,构成了春节的完整性和活态性,使春节散发出浓浓的“年味”。值此“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录之际,主题展让观众直观地感受春节文化的风采神韵,进而展现春节这一传统节日承载的中华民族创造精神与生存智慧,也是非物质文化遗产主题化、系统化、场景化展示的有益探索。