A13:特刊

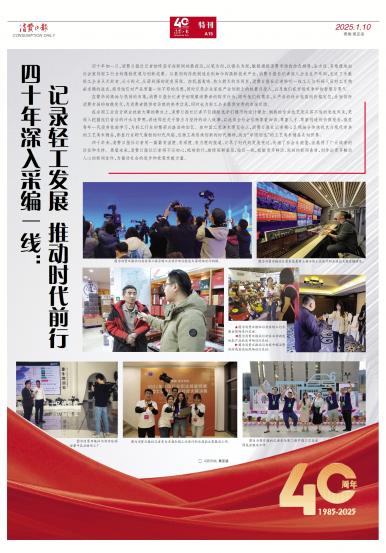

2005年中国经济继续保持高速增长,中国外贸进出口总额达1.42万亿美元,贸易顺差创历史新高。彼时,轻工产品不断探求海外市场,进口商品与“中国制造”在市场上展开竞争。《消费日报》记者敏锐地观察到这一市场变化,通过《国际制造商渴求供应本地化》《对比国外产品:国产冰棍欠讲究》《“中国价格”牵动全球家电神经》《民族品牌国际化要防“暗算”》《国际市场并非“天下无贼”》等多篇报道,讲述中外商品在市场上碰撞出的消费火花。

2006年《消费日报》针对社会上发生的各类消费事件展开调查报道,直言不讳,大胆揭露事件背后的原因,推出《受原材料价格上涨影响 部分低利润微波炉机型面临停产》《三大原因导致医疗器械价格虚高》《街头早餐无照商贩冲击“政府工程”》《二手房转让征税牵出家装业税收漏洞》《文化用品批发冰火两重天》等多篇文风犀利、具有较强社会影响力的稿件。

2007年《消费日报》积极采访各行业专家,针对热点消费质量问题推出了《专家为铅玻璃器皿平反》《破解卡脖子难题 水性漆熟了》《专家支招:牙膏品牌换着用》《一次性木筷产生消费的罪评说》等多篇科普性报道,及时解答了消费者对新鲜事物质量问题的疑惑。

2008年我国的经济在国际金融危机和重大自然灾害的双重压力下,虽然增速有所放缓,但通过及时的政策调整和财政刺激计划,逐渐展现出较强的韧性。这一年,《消费日报》记者敏锐地观察到消费市场上出现的消费新动向,及时追踪热点,推出了一批紧跟消费热点、洞察力十足的稿件。例如,《“限塑”令行能否禁止消费习惯成焦点》《居民收入:增长超过GDP不是目标》《新版交强险“老伤”未愈》《再添“新兵” 茶饮料市场预热》《生活成本上升激活理性消费》《进口化妆品一片涨声 国货迎来转机?》。

2009年这一年中国经济应对全球金融危机的关键一年,通过大规模的经济刺激计划和积极的宏观调控,实现了较快的经济复苏。这一年,网络科技高速发展,新兴消费业态不断涌现,《消费日报》记者紧跟时代发展,写出《万亿养老消费亟待“激活”》《分众消费时代 零售商品加码高端超市》《商家垄断 “家校通”遭质疑》《警惕新兴产业一哄而上的隐患》等文章。

2010年我国城镇居民消费结构持续升级,汽车、家电和电子产品等耐用消费品需求旺盛。《消费日报》特开“民生·消费——庚寅展望”栏目,从家电、汽车、医疗、食品、房地产等多行业进行报道,推出了《低碳成日用品消费新卖点》《食品:营造安全、放心、便利的消费环境》《医改:急需探索进入攻坚阶段》《家电:政策扶持加大 消费加速升级》《房市有望强化消费属性》等多篇惠民生、促消费的文章。

2011年消费升级趋势明显,与之而来的是由于监管空白而导致的各类消费乱象。《消费日报》记者对此采写了一批切中要害、发人深省的稿件,如《植物激素使用亟待规范》《价格不透明 建材团购超低折扣水分重》《一次性发泡餐具择机从淘汰类目录删除》《食品安全事件催热小家电》《大学生农民工薪酬失衡 凸显企业创新不足》《两千多家电动自行车企遇生死考验》。

2012年电子商务快速发展、汽车、智能手机等消费升级明显,为此,《消费日报》特设“科学发展 成就辉煌”专栏,报道轻工行业科技发展,如《塑料加工业迈向“新兴制造”》。这一年,“双11”购物节初次冲击实体经济,引发网络购物热潮,《消费日报》记者敏锐地注意到了这一消费方式的转变,连续刊登了《未来购物还需要逛街吗?》《光棍节 电商促销借力“交友”渠道》等引发共鸣的优秀作品。

2013年《消费日报》着眼于“新型消费市场调查”和“老品牌新面貌”系列报道,走进轻工企业与消费市场进行调查采访,采写出一批有深度、引发期待的调查类稿件。例如:《牡丹电视能否重新绽放?》《一线化妆品牌市场惯性涨价》《交换商店:我的废物你的宝》《网上买菜挑战传统菜篮子》《智能手机如何成为泄密者》。

2014年我国消费市场呈现出转型升级的趋势,消费升级和互联网技术的普及共同推动了市场的变化,《消费日报》记者敏锐地发现各类新兴消费热点,通过实地调查、亲身体验、专家访谈等多种方式,采写出《在线门票:景区旅游进入预约时代?》《果蔬制品成消费新宠》《高科技智能化VS手动驱动 便携式家电两极分化》《罐头食品向家常烹饪转身》《万能插座万能吗?》《体感平衡车成时尚新宠》等优秀作品。

2015年随着居民收入水平的不断提高,消费结构发生变化,更多地投入到服务业、健康、旅游、文化和高端消费品领域。《消费日报》不仅发布了轻工各行业《2015—2016中国消费市场流行趋势》报告,还对科技消费、食品安全问题进行了报道。例如:《揭底被神化的酵素食品》《科学家解读2014年食品安全热点》《智能手表迎来春天》《新风系统让空气洁净自然》《智能厨房 创新还是噱头》。

2016年我国消费市场呈现出平稳增长、消费升级、线上线下融合发展的特点,消费者从传统的物质消费向更注重品质和服务的方向转型。《慧眼识“炒信” “双11”前拉黑》《3D打印鞋普及了?》《功能食品:为健康加点料》《加湿器 不爱香薰爱除菌》《亲 真的不需要实体店铺了?》等紧跟产业前沿的稿件一经发出,迅速引发了有关行业内外的广泛关注,引起了大量读者讨论。

2017年《消费日报》记者牢记使命,不断奔赴一个个重大调查现场,多次针对热点消费事件进行权威解读,配发行业协会和专家的说明,打造出一批有权威性、导向性的辟谣类稿件。例如:《除螨机 只是给螨虫做SPA》《“塑料紫菜”后 “塑料大米”谣言死灰复燃》《车载香水瓶易晒爆 替代有商机》《一次性发泡餐具 等待回归》。

2018年正值改革开放40周年,消费日报特别推出“改革开放40周年”系列报道,从行业、企业、地方、人物等多角度进行专访,展现出中国轻工40年来不断锐意进取、阔步奋发的积极面貌。例如:《国产化妆品:实现进口替代 有望!》《别再到欧洲买羽绒服被 中国羽绒更好》。

2019年新兴消费模式兴起,共享经济、无人零售与智能技术逐渐在市场中崭露头角,绿色消费市场呈现出持续扩张和发展的趋势。消费者环保意识的增强、政策的支持、企业的绿色转型等多种因素推动了绿色消费的快速发展。从绿色食品、环保家电到新能源汽车等领域,绿色消费的形势日益多样化,这些改变处处离不开轻工消费品的身影。《消费日报》记者深入轻工生产企业,积极探索轻工企业绿色生产的转型之路,写出了《环保引领之制笔绿色发展》等多篇具有社会影响力的文章。

2020年我国的消费市场在受到新冠疫情冲击的背景下,表现出了较为复杂的变化,《消费日报》推出“强信心 稳生产 保供给”“战‘疫’ 轻工业在行动”等系列报道。《消毒剂使用不能“一视同仁”》针对消毒产品对公众进行科普,呼吁消费者理性购买消毒产品,避免造成恐慌心理。

2021年中国消费市场在疫情反复和经济复苏交织的背景下展现出较强韧性。尽管线下消费恢复较慢,但线上消费、数字化消费、绿色消费等领域成为重要增长点。消费者的需求从单纯的物质消费转向健康化、品质化、个性化和环保化。《消费日报》开展“疫情防控下的高质量消费”系列报道,2021年1月12日发表的《春天在这里! 轻工制造与日用消费齐复苏》用文字传递出轻工企业生产持续复苏的信心与决心。

2022年《消费日报》首次报道首届全国工业设计职业技能大赛,通过对大赛裁判、选手进行采访,展现轻工人过硬的技能本领和良好风貌。与此同时,本报开设“系统协同建设全国统一大市场”专栏,文章以小见大,聚焦全国统一大市场给消费生活带来的一系列深远影响。“喜迎二十大”专栏,《消费日报》记者通过《智能制造浪潮来临 缝制机械行业华丽转身》《“老酒迷”透过酒盅看发展》等多篇报道,讲述轻工各行业近年来的突出成就。

2023年《消费日报》新开“消费品制造业高质量发展调研行”“亚运中的轻工身影”“构建轻工业高质量发展新格局”等多个系列报道专栏,记者实地探访蒙牛等知名企业生产车间,通过“报纸深度报道+评论报道监督+短视频探厂”结合的方式,讲好轻工故事、传播轻工声音,极大地提高了宣传效果。《记者实地探访:山东多地频现“套牌蝇香”》一文推动卫生杀虫用品行业高质量发展、维护合规企业基本经营权益,保障消费者人身健康安全。

2024年在家电、食品、塑料、电池、日化等行业,涌现出一批向“新”而行、因“质”致远的典型代表,成为轻工新质创新体系的领军力量。这一年,《消费日报》推出了“构筑轻工新质创新体系”系列报道,重点宣传中国轻工业联合会响应国家政策,以“八大轻工”为指引,以新质生产力引领轻工业转型升级,扎实推进轻工业高质量发展;“打造消费新场景 培育消费新增长点”系列报道,深度解锁消费新模式、新场景;“创‘新’潮头 ‘质’领新篇 新质生产力塑未来”系列报道,记者实地采访九号、蒙牛工厂,全面展示新质生产力在推动制造业创新与社会经济发展中的重要作用。

□ 本版供稿 张钰格格