A8:特刊

凤凰涅槃 打造缝机强国

(上接A5版)

故事开始,还是在一百年前,当时缝纫机已经成为不少裁缝铺的好帮手,同时也是兴办正规服装、鞋帽工厂不可缺少的生产工具,但整个上海的缝纫机市场被美国胜家公司所垄断。当时,家住上海龙华的计国桢对此感叹不已,他大胆预言:“将来会有一天,每家女儿出嫁,都要一台缝纫机陪嫁”。

这个预言的实现,足足用了近五十年。

据资料记载,缝纫机最早进入中国大约是在19世纪中后期。1900年上海出现了最早的缝纫机修理店,此后陆续有其他缝衣机器号开设。从20世纪20年代开始到建国前夕,我国缝纫机工业在逆境中起步、萌芽和发展,但始终未能形成规模,中国市场一直被国外缝纫机品牌垄断,行业此时刚刚萌芽。

建国以后,随着社会主义工商业改造的持续深入,我国缝纫机产业迎来了发展的首个高潮,进行了大规模的企业改造和改组工作,至上世纪60年代初,我国初步形成了比较完善的家用缝纫机生产、技术、销售和管理体系。

1982年,我国缝纫机年产量达到1286万台,成为世界家用机生产第一大国,此时,产业已经进入了成长期,向缝制机械大国迈出了坚实的一步。

然而,长期的计划经济体制,也使行业积累了大量的问题,行业产品品种单一老化,产品技术和工艺远远落后于世界发达国家,缺乏市场竞争力,在较长一段时间内,发展裹足不前。

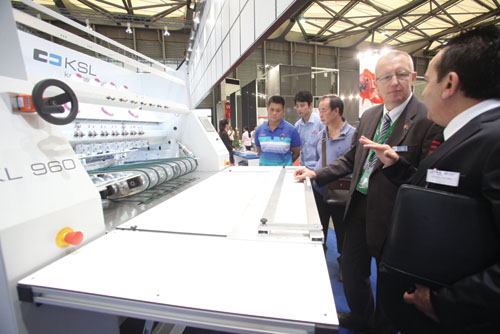

伴随改革开放,中国缝制机械产业三十年间发生了巨大变化。产业从一个传统轻工消费品行业,发展为集机、光、电技术于一体的先进装备制造业;产品结构从以家用机为主发展为拥有多个门类、上千品种、满足各种工艺需求的工缝产品体系;产品市场从国内到遍布世界,行业形成了全世界最齐全、最完整的缝制机械零部件配套体系和先进的产品科研体系;拥有世界第一大缝制机械专业展会——中国国际缝制设备展览会(CISMA);行业国际地位与日俱增,中国已成为世界最大的缝制机械生产和制造中心,也为行业由大变强奠定了基础。

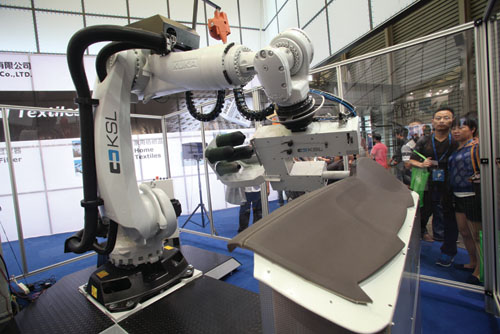

2010年以后,作为世界缝制机械产业中心,中国抓住全球技术变革和产业调整重大机遇,有效整合资源,建立了多个横跨上下游产业链的缝制智能化产业联盟,构建起引领全球的智慧缝制产品技术和标准体系,创新研发了大量拥有自主知识产权和核心技术的智能化缝制机械产品,探索并尝试了多种“缝制+互联网”运营和服务模式,并初步构建起了基于物联网系统的缝制云平台工业生态系统。

近年来,产业更是以智慧缝制作为行业高质量发展的主要路径,积极实施缝机强国战略,在技术、产品、工艺装备、人才、市场、经营管理等多个层面、多个维度开展全方位的建设和提升——

缝制设备智能工厂建设加快。以杰克、上工申贝等为代表的众多骨干企业引进自动化和智能化加工流水线,加快建设缝制设备智能工厂。如,上工申贝黄岩智能制造基地、杰克高端缝制设备制造基地先后正式投产,基本实现缝制机械制造全过程的自动化、智能化生产和数字化管理;大豪、标准、德鹰、博盟、川田、振盛、宝宇、顺发、琦星等骨干企业新厂房及自动化产线均陆续落成并投入使用。

下游智能缝制方案持续落地。围绕助力下游智能缝制工厂建设,行业骨干企业加快智能物联成套解决方案的研发和应用,积极拓展行业服务新价值。如,上工申贝、杰克投资建设了服装智能制造微工厂,为全面呈现下游智能制造解决方案提供了场景示范;杰克与乐驼、广东省纺等分别签订战略合作,提供全系列生产设备以及硬软件为一体的解决方案;衣拿、瑞晟等发挥吊挂及软件技术优势,打造从原料出入库、缝制加工、输送仓储等全生产过程智能化解决方案,并逐步在家纺、服装等领域推广应用。

质量提升不断深入。骨干企业质量提升工作已基本形成常态化机制,持续通过技术改造、制定标准、加强检测、质量攻关等方式不断提高质量水平。如,多家整零骨干企业均逆势投资引进先进智能加工产线及高精装备,积极开展质量月等专项活动和质量技术专题培训,包缝机、罗拉车、模板机等多个产品通过浙江制造团体标准评审并获得品质标认证。从骨干整机企业2020年质量工作总结反馈信息来看,零部件合格率、整机出厂合格率等指标相比上年继续提升5%以上。

管控成本提质增效。特别是疫情之后,企业加大降本增效,更加注重效益效率的提升。据统计局数据显示,2020年行业营业成本下降3.66%,“三费”下降2.31%,亏损额下降39.48%,利润总额增长9.70%,营业收入利润率增长13.66%。

守土有责 守土担责 守土尽责

7万、100%、300万……这些看似简单的数字,凝结的是缝机人为国奉献的责任担当,而这种责任已融进了缝机人的脉管中、血液里。

2020年,面对突如其来的疫情,面对前所未有的艰难考验,缝机人秉持守土有责、守土担责、守土尽责的使命与担当,交出了一份值得我们终身铭记的答卷。

据中国缝制机械协会统计,全行业上百家企业参与防疫设备研制、生产、销售,共提供7万台套防疫设备、上万次专业服务,展现了中国缝制机械行业的责任担当,涌现了大批奋战在抗疫一线的感人故事。

苏州琼派瑞特公司从大年初三决定上马口罩机,短短1个多月就实现首批口罩机定产发货。据初步估算,在口罩最为短缺的时期,这批设备直接提升了全国口罩10%的产能。期间面对数次加价百万元提货的诱惑,刘航东总经理更是坚守住了缝机人的诚信和契约精神;东莞迈邦自大年初四组织复产,不到60名员工用短短50天时间,提前完成总计800台热风贴条机的生产,圆满完成了党和国家交派的重任;上工富怡、中缝重工等企业,加班加点连续作战,全体员工吃住在工厂,成为疫情期间缝机人无私奉献的精彩写照。

中国缝制机械协会更是在疫情最为严峻的时期,直接参与国家相关部门的专项协调保障和服务工作。2020年春节期间,3502厂接到国资委下派的防护服产能扩充任务,面临相关设备严重短缺的困难。协会迅速响应,积极调配寻找资源,为任务的最终完成提供了关键助力。

正是由于抗疫期间的突出表现,中国缝制机械协会陈戟秘书长被评为国资系统抗疫先进个人称号。这份荣誉,属于行业、更属于每一位缝机人。

中国缝制机械协会还出台了《行业复工复产防疫指南》,指导行业企业克服困难,推进复工复产。2020年2月中旬,杰克在当地政府支持下,派大巴远赴云贵接回500余名员工;到3月初,行业复工复产率达90%;到4月中,复工复产率达100%。尽管受困于缺少订单、达产不足,但行业企业积极响应国家“六保”“六稳”工作要求,尽全力保障员工利益,为下一步发展保留住宝贵的人才资源。此外,行业在担当社会责任方面,协会率先提出免征2020年会费约90万元,40余家企业捐款累计300万元,并通过多种渠道和方式,向政府及企业捐献了口罩、设备等防疫物资。

抗疫复工露本色,共克时艰出低谷,攻坚克难展韧劲。这一年,中国缝制机械行业发展异常艰辛。数据显示,受行业体量较小、下游产业遭遇寒冬的共同影响,缝制机械当年前9个月利润总额下降达2.4%。但从三季度开始,国内宏观经济好转,装备工业利润率增长9.6%,消费品增长4.8%,带动整个工业数据向好,复苏势头明显。以此为带动,当季缝制机械行业全部实现同比增长,10月份利润转正,总计增长0.7%。与此同时,企业对明年形势研判转向乐观,整机企业订单量增加,零部件企业开始加班加点。随着疫情得到进一步控制,全球形势有所恢复,行业迎来更加强劲的反弹和发展。

面对疫情,中国缝制机械行业也没有停止苦练内功、强身健体的脚步——行业动能储备日渐强劲,研发投入不降反增,技改投入持续加大,专利申请增长达43%;结构调整显著,主导产品实现进一步技术升级,“去库存”进程加快,工业缝纫机库存下降近四分之一,转产防疫装备更是丰富了现有产品架构;服务创新层出不穷,个性化、定制化解决方案,线上营销、租赁、以旧换新、新品体验、技术培训、上门检修等营销新模式、新内容不断推陈出新……行业危中觅机、深挖内生动力,向着创新驱动加快转换。

新时代新征程,中国缝制机械产业将努力夯实强国根基,抢抓机遇,凝心聚力,为全面实现行业高质量发展和迈进制造强国第一阵营目标而努力奋斗,为满足人民美好生活需求作出新的贡献。

智慧缝制成高质量发展新动能

推动高质量发展是“十四五”时期社会经济发展的主题,也是缝机产业转型的迫切需要。靠什么把产业内的缝机人凝聚在一起,把方方面面的力量汇聚到一起,为推进产业全面深化改革和高质量发展共同奋斗?靠的就是党的坚强领导。

中国轻工业联合会副会长、中国缝制机械协会理事长何烨认为,要紧跟党和国家部署,推进产业基础的高级化、产业链的现代化,包括要形成强大的国内市场,构建内外市场双循环、良性互动的新发展格局。在她看来,未来市场所需求的,将不再是依靠人口红利、资源环境提供的低附加值产品,而是要在更高产业基础上,服务国内和全球市场。

正如何烨所言。践行“五新”、深化改革,激发各类市场主体活力,弘扬企业家精神,为中国缝制机械行业“十四五”高质量发展,提出了基本的遵循方向:

——开启创新驱动新征程。实现产业规模新提升,确保产业规模稳居世界首位,建立集研发、制造、市场、服务等在内的现代缝制机械产业体系;实现技术创新新突破,突破模块化设计及机构优化、多步进独立驱动集成控制、核心缝制工艺算法和生产线平衡、新材料开发及制造专用工艺、工业云平台、缝制人工智能等核心技术;实现模式创新新成就,通过个性定制、全生命周期管理及在线支持服务等模式和业态创新,实现向服务型制造转变,实施缝制设备智能互联及网络化示范项目,发展全套缝制设备物联解决方案。“掌握核心科技、实现科技自立自强”,是“十四五”核心重要任务。

——建立质效并举新理念。质量赶超国际,补质量、工艺短板,实现制造及工艺技术水平国际领先;实施品牌战略,创建国际品牌,聚焦技术、品质、服务等创新,全面提升品牌美誉度,力争打造5—10个综合性国际知名品牌,缝前、缝后、刺绣、零部件等领域打造3—5个国际知名品牌;效益效率提升,推动产品转型、制造升级、管理变革、服务创新,持续提升效益效率,实现规上企业营业利润率均值从“十三五”的6%增长到“十四五”的8%的指标,行业人均劳动生产率达60万/年,前10强企业达到85万/年。

——构建结构优化新体系。优化组织结构,打造2—3家国际一流龙头企业,3—5家保持国际领先的创新型企业,30家技术密集型中小型特色整机企业,80家以上拥有较强制造能力的零部件单项冠军及优势企业;进一步提升行业集中度,行业前20强整机企业营业收入占规上企业的比重由56%提升至70%;产品服务升级,加快产品结构转向数字化、智能化;推动企业由设备提供商向成套解决方案服务商升级;中高档产品供给比例由30%提升至50%;智能化产品由目前不足5%提升至30%。

——打造数字制造新模式。引进数字装备,高精加工机床、加工中心、智能机器人等占全部加工装备比重由目前的30%提升至60%;深化两化融合,实现ERP、MES等信息化管理手段在骨干整零企业普及率超过50%;推进数字制造,打造3—5条数字化零件加工生产示范产线,重点零部件(机壳、旋梭等)智能化、无人化生产线产能占比30%以上;建设智慧工厂,实现服装等缝制全流程产品数字化加工制造,建成不少于10类以上覆盖下游应用领域、可真正实现设备及数据互联互通的数字化、智能化缝制加工生产线/车间。下游数字化时代已经到来,智能制造趋势不可抵挡,行业如何与下游行业发展分阶段相匹配,与下游用户更加贴近需求,打造实用的智慧工厂,要靠企业去破局。

——形成内外循环新市场。一方面要深耕国内市场,以需求创新和个性服务、技术创新和高质量供给,加快巩固中低端市场、扩大中高端份额,关注抗疫设备、医疗纺织用品、建筑、土工、休闲等领域,实现多元布局不断拓展产业边界;以成套解决方案、智慧工厂技术等为用户提供新服务、新模式,创造新价值,激发新需求;加快海外拓展,实现多元布局,围绕产业链重构和产业转移,深入拓展“一带一路”等国际重点及新兴市场,设立海外营销、服务及仓储中心,实施本土化运营,提升服务和市场响应能力,扩大海外市场份额。利用全球资源,探索和推进境外生产基地、研发中心等体系建设,打造国际化企业和品牌。

2021年已然过半,外部形势持续改善,下游服装大中型企业陆续复苏,投资发展信心明显增强,受损的东南亚市场需求恢复性反弹,我国缝制机械行业又将逐步迎来新一轮复苏和增长机遇。

战虽有陈,勇为本焉;士虽有学,行为本也。在国家发展和民族振兴的大潮中,产业发展蓝图已经绘就。今年作为“两个百年”的交汇之年、“十四五”开局之年,通过党史学习教育活动,中国缝制机械产业将不忘产业报国初心,牢记强国富民使命,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的新篇章。