A2:综合

(上接A1版)

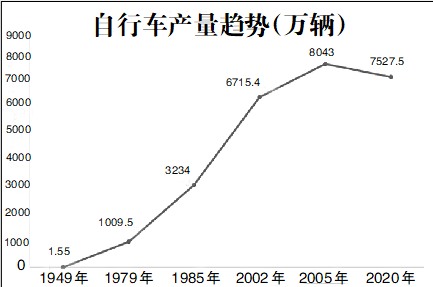

(2)1992—2012年,高速发展期。1992年春,邓小平同志发表南方谈话,将我国改革开放和社会主义现代化建设推入新阶段。在大环境的推动下,我国自行车工业的发展也达到了新的高度。专业化生产与分工协作更加广泛,促进了区域特色经济及专业化市场的发展。21世纪初期,中国自行车产业已初步形成了天津、江浙沪、广东三大主要产区的态势,其整车产量约占全国总量的95%以上。利用外资的形式也更加多样,输出技术设备和投资兴办经济实体并重,外资尤其是港台企业的数量、规模和市场占有率不断扩大,形成与国内企业同台竞争的局面。企业所有制结构发生巨大变化,从以公有制为主向多种所有制转变。通过资产重组、转换机制、减轻负担、减员增效,一批技术水平较高、实力较强的企业在改革中涌现出来。

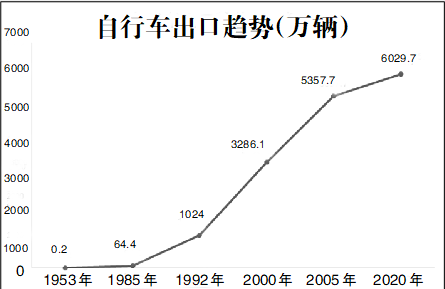

2001年,中国加入世界贸易组织,加快了中国对外开放的脚步,自行车行业也由此进入了全方位对外开放时期。行业快速与世界接轨,与国际同业在商贸、技术、标准及文化等方面的相互往来与交流进一步增强,外向型特征越发明显。

数据显示,到2010年,已有16家企业自行车整车产量超过100万辆,25家企业整车出口量超过50万辆。出口创汇连年创新高,几乎占据了中低档自行车和零部件的国际市场,且呈现向高附加值产品方向发展的趋势。

(3)2013—2020年,步入高质量发展期。此一时期,世界经济深度调整、复苏乏力,国际竞争更趋激烈;中国改革进入攻坚期和深水区,形势错综复杂。支撑行业发展的要素条件也发生很大变化,深层次矛盾凸显,行业同全国经济一样处于结构调整的阵痛期、增长速度换挡期,到了爬坡过坎、转型升级、新旧动能接续转换的关键期。但同时,经过多年快速发展,行业基础较好,韧性强、潜力足,今后一个时期保持小幅增长有基础也有条件。近年来,行业全面贯彻落实党中央精神,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以深化供给侧结构性改革为主线,以科技创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好需求为根本目的,推动行业高质量发展。2020年,行业规模以上企业主营业务收入1502.7亿元,实现利润61.2亿元,出口额78.82亿美元,分别比2012年增长40.7%、11.5%和38.8%。

建党百年来行业发展主要经验

建党百年来,行业实现了快速发展,取得了长足进步。总结基本经验和体会,主要有以下几点:

一、党的领导是行业发展的根本保证

一直以来,党和国家对行业的发展都予以很高关注和重视。从毛泽东、邓小平等中央领导同志当年视察知名企业,到将老字号自行车作为国礼赠送各国政要,再到近年李克强总理点赞自行车与互联网的融合;从改革开放初期国民经济调整的“八字方针”到20世纪80年代集中引进先进技术设备、扩大开放和发展沿海“三来一补”合资合作等政策;从扩大“家电下乡”产品范围,到调整自行车、电动自行车出口退税率,再到将“建设自行车道等慢行网络,鼓励自行车等绿色出行”明确列入中央文件和国家规划等等,这些都是党和国家支持行业发展最生动、最直接的例证。

回顾建党百年来尤其是新中国成立后70余年来的发展,我们深刻感受到,只有中国共产党才能领导中国,只有社会主义才能救中国,只有坚定不移走中国特色社会主义道路,才能实现中华民族伟大复兴。坚持党的领导是做好一切工作的前提和基础。70余年来,全行业各地各级党组织创造力、凝聚力、战斗力不断增强,广大党员干部崇尚实干、开拓进取,带领几代人艰苦创业、不断探索,行业才有了今天蓬勃发展的大好局面。进入新时代,行业必须始终坚持党的领导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定不移走中国特色社会主义道路,不断夺取新的胜利。

二、改革开放是行业发展的必由之路

坚持改革开放,是打破思维局限、突破发展瓶颈的关键一招。百年来特别是70多年来,中国自行车从“机械修配”向“产销世界第一”转变,从“统一规划、凭票供应”向“模式多样、开放前沿”转变,靠的就是改革,靠的就是开放。

在市场机制的作用下,自行车行业加快改变“大而全”“小而全”的生产组织模式,遵循社会化大生产分工协作的原则,提高零部件专业化程度。企业间通过重组,许多零部件生产从整车厂分离出去,成为零部件专业生产厂,进行批量规模生产,降低了成本。整车厂则以市场需求为导向,集中力量经营成品车,加快新品开发和培育品牌,或生产车架等主要部件。高度的专业化分工有效地提高了劳动生产率,形成规模效益,使自行车产业生产能力迅速扩大,产量高速发展。进入20世纪90年代,市场彻底改变了长期以来供不应求的状况,不仅满足了国内需求,还积极扩大出口。自行车市场由卖方转为买方,为我国成为全球自行车主要生产、消费、出口大国奠定了坚实基础。

对外开放不仅给企业注入了巨大的活力,而且为企业获得更多的外部资源、更广阔的发展空间创造了条件。通过引进、吸收、改造、创新,行业产品的数量、质量,企业的工艺技术装备、科技水平、管理机制和营销服务体系等都发生了较大变化,产业的整体素质也大幅提高,与国际先进水平差距不断缩短,实现了跨越式发展。

进入新时代,行业要在未来发展中抢占先机,更要进一步解放思想、敢闯敢试,以更坚定的决心破除观念桎梏,以更开阔的视野寻求发展机遇,以更积极的姿态深化交流合作,不断增添发展活力。

三、科技创新是行业发展的关键支撑

创新驱动是保持产业发展的核心动力。70多年来,自行车行业坚持在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上再创新,加快了产业整体水平提升、结构优化;坚持以企业为主体,推进产学研用结合多出成果,培育和提升了自主创新能力;坚持依托国家计划和项目工程,大力推进关键共性技术自主化取得突破;坚持增强行业的人才积累、技术积累和市场积累,夯实了产业发展的技术基础。

进入新世纪后,我国自行车的质量明显提高,特别是随着一些关键技术问题的解决和突破,行业产品质量水平上升到一个新的高度。如今,行业产品的技术来源中,国内占比从20世纪80年代的60%,上升到目前的90%。全行业规模以上企业研发投入占主营业务收入的比重达1.73%,相当可观。创新已成为促进行业产业形态向中高端迈进,增强内生动力、提升国际竞争力和提高可持续发展能力,更好地满足多样性、多层次消费需求重要的支撑。

四、绿色属性是行业发展的最大优势

如今,资源与环境问题已成为人类面临的共同挑战。在实践中,我们深深体会到,绿色发展成为国际大趋势,可持续发展日益成为全球共识;发展绿色经济、实现绿色增长、抢占未来全球竞争的制高点已上升为国家战略。长期以来,党和国家高度重视生态环境建设和绿色经济发展。十九大明确“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,要求“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”。随后又将“生态文明”写入了《宪法》。

自行车电动自行车与生俱来的绿色基因,注定了行业会在这一潮流中脱颖而出,不仅成为绿色经济和绿色消费的典型代表,还通过运用新技术、新模式、新材料、新工艺,重新进入人们视线并化为时尚、健康生活的象征。2003年,电动自行车在城市“禁摩”和非典疫情双重因素的推动下快速发展,产销量同比增长均翻番;2010年,自行车成为金融危机后较快恢复的行业之一,当年产销量重返8000万辆高峰;2016年,共享单车的出现掀起了一股自行车制造高潮;2020年,年初受新冠肺炎疫情影响,制造业普遍面临较大下行压力,但自行车电动自行车行业迅速实现V字反弹,全年产量实现两位数增长。

“有智不如乘势”。新时期,我们更要乘势而上,发挥优势干出特色。更要坚信美丽中国的绿水青山、向往和平的大千世界不可没有自行车。更要站在全局的高度,思考谋划绿色发展,统一思想、提高认识,增强责任感和使命感。

五、行业组织是行业发展的重要推手

在改革开放的推动下,自行车行业是轻工业最早实施市场化改革的行业之一,管理机构也随之进行了多次改革。1985年6月,中国自行车协会成立大会在河南洛阳召开,标志着行业管理体制实现了由直接管理向间接管理、部门管理向行业自身管理的转变。

中国自行车协会是全国性、综合性组织,诞生后即成为联系政府与企业的桥梁和纽带,承担了政府委托的部分行业服务职能。35年来的实践证明,这项具有历史意义的大胆尝试是成功的。自成立以来,协会在推动贯彻落实国家发展战略、参与制定产业政策、开展行业经济运行分析、提出政策建议、搭建创新平台、推进行业科技进步、培育自主品牌、参与制定标准、培育产业集群、发展会展经济、加强国际交流与合作、履行社会责任等方面起到了重要且不可或缺的作用。特别是在国际市场竞争中,组织应对国际经贸摩擦或纠纷,更是显著体现了协会在维护行业利益中的独特作用。

新征程 新作为 新跨越

当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,国际环境日趋复杂,不稳定性和不确定性明显增加。我国已转向高质量发展阶段,而且仍然处于重要战略机遇期。综观发展大势和行业发展态势,把握历史方位和业界定位,我们已站在一个新的更高起点,但矛盾和问题亦不容回避。一是产业大而不强的问题依然突出。主要是大与强的不平衡、量与质的不平衡、质与价的不平衡问题较突出;二是发展不平衡的结构性矛盾依然存在。产能规模与结构不平衡,高端不足、低端过剩;“走出去”步伐与国际化竞争力发展不平衡,在人才、经验、品牌建设和适应能力上亟待加强;区域协同与发展不平衡,需要加快区域之间、上下游之间的融合发展等;三是发展不充分的问题依然明显。科技开发与投入不充分;两化融合、智能化、绿色化发展不充分;服务型制造与商业模式创新不充分;融合发展不充分;行业文化建设和工匠精神培育不充分,整体推进有待深入。

面对内外部环境和自身条件的变化,行业结合实际组织制定了行业“十四五”发展系列指导意见,涵盖总体及技术进步、品牌标准、人才、“走出去”四个专项。通过落实系列指导意见,全力推动行业高质量发展,促进行业加速向制造强国迈进。

提高站位,深化认识

筑牢行业发展思想根基

紧密结合党史学习教育,深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,更好引领行业发展。切实加强党对行业工作的全面领导,提高政治站位,树牢新发展理念,树立国际化视野。增强系统观念、全局观念,增强安全意识和忧患意识,增强职业责任感使命感,增强产业报国的家国情怀。加强形势政策教育和党的方针政策的深入学习,统一思想认识,正确研判形势,把握发展方向。团结引导行业全体确保在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致,确保党和国家的战略部署得到贯彻落实。

加速转型升级

推动行业高质量发展

持续深化供给侧结构性改革,加快产业结构调整和转型升级。严格执行环保、能耗、质量等法律法规和标准,推动过剩和落后产能退出。深入推进新一轮技术改造,提高产品质量和附加值。持续推进自主创新,重点针对共性技术、关键核心技术等薄弱环节,集中攻关取得突破。全力推进产业基础高级化、产业链现代化,强化行业综合制造能力优势,保持制造体系完整性。聚焦产业链、供应链、价值链断点堵点,着力推动行业向数字化转型、向服务制造转型、向产业链中高端转型、向国际化转型、向品牌化转型。加快培育新动能,推动互联网租赁、充换电等商业模式创新,推动“中国制造”向“中国智造”“中国创造”转变。引导促进企业兼并重组、加强行业自律、优化市场环境。培育一批特色突出、市场竞争力强的大企业集团,支持“专精特新”型中小微企业发展。落实行业“十四五”系列指导意见,统筹推进品牌建设和标准化工作,力争打造一批“百年老店”,培育更多“大国工匠”。

强化科技自立自强

推动行业创新发展

坚定实施创新驱动战略,认真实施《中国自行车电动自行车行业“十四五”技术进步指导意见》,加快提升行业自主创新能力。继续做好各级科学技术奖推荐工作和表彰工作,组织开展行业科技成果鉴定、征集重大技术研究课题工作。鼓励企业对标国际科技前沿和同行先进水平,强化前瞻性基础研究。鼓励优势企业开展联合攻关,以重大科技攻关项目为抓手,突破制约产业发展的核心技术瓶颈。积极引导企业加大科技研发投入,重视创新设计,加快两化融合和基础试验检测与标准化建设,夯实科技创新的基础支撑。持续推进行业创新平台建设。强化创新源头供给,争取到2025年,新增1-3家国家级企业技术中心、国家级工程技术研究中心。推动打造创新人才高地,优化实施各类人才培养计划,重点培养一线创新人才、青年科技人才和高技能人才。

深入推进两化融合

推动行业数字化发展

贯彻落实《中国制造2025》战略部署,深入推进两化融合。广泛运用信息技术全面提升产业链信息化水平,提高生产效率和产品品质。坚持把智能制造作为主攻方向。推动行业智能制造示范项目建设,推动大规模应用机器人,推进工业互联网应用。力争到2025年,建立5-10个智能制造示范车间或工厂。推动行业数字化转型。深化“互联网+”、云计算、大数据、物联网等信息技术集成应用。探索区块链技术应用于产品质量溯源、合同交易防篡改、数字支付等场景,提高行业整体安全性和信用度。加快北斗、5G等新一代信息技术应用于生产制造、物流仓储、营销售后等环节,不断优化生产方式、创新产品功能。

着力环境友好

推动行业绿色发展

坚决落实碳达峰、碳中和要求,认真贯彻国家绿色发展、绿色制造相关政策,推动行业绿色循环低碳发展。坚持把资源节约、环境友好作为转型升级的重要着力点,引导企业推行绿色设计、建设绿色工厂、打造绿色供应链。积极开展绿色制造示范试点,组织制定节能降耗、绿色制造、资源综合利用团体标准。鼓励企业创建和申报绿色工厂、绿色园区。推动重点企业开展能耗效果评价。推广应用绿色制造技术与装备、先进再制造和高效资源化技术与装备。组织开展绿色制造技术交流活动,推动跨行业、跨领域协同创新与绿色发展。以清洁生产先进适用技术、节能技术等绿色科技创新为支撑,加快构建行业绿色制造体系,打造绿色增长新动能。

优化空间布局

推动产业集聚、协调发展

梳理总结行业特色区域多年发展经验,引领新时期发展方向。贯彻落实“京津冀协同发展”“长江经济带”“粤港澳大湾区”等国家区域协调发展战略,结合行业实际,优化产业布局,着力增强内生发展动力,推动新一轮特色区域和产业集群形成。

着力推动环渤海地区优化发展。引导依托产业基础深厚、配套体系完备的竞争优势,加快产业转型升级,培育世界级先进制造业集群。

大力支持长三角地区特色发展。以无锡、台州两翼助推江浙地区,打造国内领先、国际知名的电动自行车制造基地和采购中心。

重点推进粤港澳大湾区高端发展。支持紧紧依托区位优势,以广州、深圳、东莞为着力点,充分发挥产业基础优势及辐射带动作用,统筹抓好重大产业项目和资源优化布局,做大做强产业高端经济。

着力内外联动

构建行业双循环新发展格局

进一步优化产品结构和服务质量,提升产品信誉度、认可度、竞争力,扩大市场、提质增效。以有效供给穿透循环堵点、消除瓶颈制约。引导企业以消费升级为导向,提升中高端供给水平。重视新品类市场需求,充分挖掘消费潜力。协同推动新业态、新模式健康发展,形成行业服务消费等新增长点。鼓励发展个性化、精准化、移动端电子商务服务。

稳定国际市场份额,健全贸易摩擦应对机制,充分发挥专业展会平台作用,积极发展外贸新业态。优化提升国际交流合作,加快外贸转型升级。探索国际交往新机制、新模式,推动搭建多元合作平台,培育一批境外合作园区。充分利用双边、多边、区域性自由贸易政策红利,大力开拓东盟、日韩等区域市场,加强与“一带一路”沿线国家贸易合作。鼓励重点企业多形式开拓国际市场,形成综合竞争新优势。

深化协会改革

坚实行业发展组织保障

各地各级协会在多年实践中明确了“既不是政府也不是企业,而是处在政府与企业之间,以服务为宗旨,履行提供服务、反映诉求、规范行为、引领发展等基本功能”的职能定位。随着第一个百年奋斗目标实现,中国又乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军。新使命、新任务对行业组织自身发展提出了更高要求。

要不断完善行业服务体系,充分发挥行业组织功能作用,延长服务链条,提升服务能力。贴近行业需要,创新服务理念,提高服务质量,提升服务满意度。继续做好组织协调、综合统筹等各项工作,更好服务于发展。持续加强干部队伍建设,推进协会工作人才梯队建设,强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,努力打造一支政府信赖、行业倚重、会员满意、不可或缺的优秀工作队伍。扎实做好党建工作,将党建工作作为自身建设的重中之重,贯穿行业改革发展和协会自身发展全过程。加强廉洁建设,重视风险防控,营造风清气正的政治生态。

百年复兴催人进,砥砺奋斗谱华章。中国共产党成立100周年之时,亦是“十四五”开局和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之际。站在新的历史交汇点上,让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”,初心不改、使命不渝,主动作为、奋发有为、担当善为,奋力谱写行业发展新篇章,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!