A4:专版

宜昌地处秦巴山脉和武陵山脉向江汉平原的过渡地带,辖区国土面积2.1万平方公里;辖五县、三市、六区,总人口约415万人,其中城区建成区面积约150平方公里、人口130多万人。

宜昌市牢固树立防灾减灾救灾新理念,始终把地质灾害防治工作作为“天大的事”,坚持人民至上、生命至上理念,以“最大限度减少伤亡损失”为目标,坚持“源头管控、过程管控、责任追究”的改革原则,全面推进地质灾害综合防治体系建设,地质灾害防治工作取得显著成效。“十三五”期间,全市成功预警预报避让重大地质灾害27起,涉及可能人员伤亡483人,避免直接经济损失约2380万元,全市重点监测督办点和三峡库区已连续17年保持“地质灾害零死亡”,切实保障了人民群众生命财产安全,有力促进了全市经济社会持续健康发展。

一、坚持高位推动与部门协同相结合

宜昌市委、市政府高度重视地质灾害防治工作,将其作为重要民生工程和保障工程,每年汛期制定年度防治方案,市委、市政府主要负责同志始终把责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上,以上率下、靠前指挥,确保安全。

成立地质灾害防治工作领导小组、国土(地质)专委会,建立健全了自然资源与多部门协作联动机制,把任务与责任逐一细化分解,定期研究、部署、督办,对重大灾害进行临时或紧急会商,形成地质灾害防治工作合力。

二、坚持巡查排查与应急值守相结合

推进灾害隐患巡查排查全覆盖,严格落实汛前、汛中、汛后巡查排查三查制度,每年对地质灾害隐患开展拉网式巡排查,组织工作专班对旅游景区、易地扶贫搬迁安置点、交通沿线、人口密集区等重点区域进行专项排查,对全市隐患进行全面梳理,及时更新灾害底数和动态变化情况,分类采取必要措施消除隐患。

加大应急人员、资金、装备、设备等应急保障的常态化、常备化,对地质灾害隐患点实现防灾演练全覆盖。在全市自然资源和规划系统实行政务、应急“365天+24小时”双值班制度,汛期各基层国土所安排人员在岗值守,严格落实值班值守、信息报送等应急工作制度,确保突发地质灾害第一时间了解情况、第一时间撤离群众、第一时间开展应急处置。

三、坚持群测群防与专业监测相结合

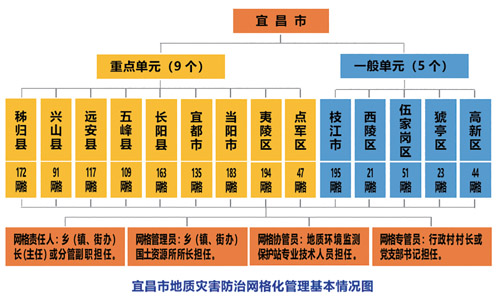

全市划分“四位一体”网格1685个,3209个地质灾害隐患点全部纳入“四位一体”网格化管理,所有隐患点落实应急预案表和“两表一标牌”,落实“四位一体”网格化管理人员及群测群防监测人员共计3100余人,并按要求开展汛前排查、汛中巡查、汛后核查等工作。宜昌市自然资源和规划局落实专项资金实施了宜昌市地灾防治基层工作人员能力建设项目,紧急向全市3164名群测群防员和基层地质灾害防治工作人员陆续发放十件巡查排查必要装备和物资。

成立地质灾害防治专家库和地质灾害应急分队,重点县市区和技术单位签订合作协议,确保汛期和重要时间节点专家、技术员能驻守乡镇一线。全市204个重要地质灾害点实施专业监测,市级落实专项资金建设了当阳市武安山地面裂缝、远安县兴安包危岩体等2处专业监测点。正常接入平台监测设备台数388台,逐步建立群测群防向群专结合转变的监测预警体系。对流域性、区域性、易发区隐患识别和专业监测进行了有益的探索和尝试。

四、坚持工程治理与搬迁避让相结合

国家、湖北省投入宜昌市地质灾害防治资金33.4亿元。其中投入三峡库区地质灾害防治资金16亿元,对163个滑坡、库岸开展工程治理;投入15亿元完成了五峰老县城地质灾害治理和避险搬迁。2016年以来中央和省级财政补助资金5.71亿元,市级财政每年配套500万元支持宜昌市地质灾害综合防治,彻底消除了118个重大隐患点的安全隐患,解除了12560人的生命财产威胁。

另一方面,地灾避让助力精准扶贫,宜昌市对50个贫困村中236户760人实施地质灾害避险搬迁,有效避免了群众因灾致贫、因灾返贫,还为贫困户安全脱贫,提供了强有力的保障,切实保护了群众生命财产安全。

五、坚持调查规划与城镇建设相结合

全面完成了全市1:5万地质灾害详细调查,开展了省级及以上交通干线、3A级及以上旅游景区、地下开采矿山、2011年以后兴建的山区中小学、移民迁建小区及集中安置区等各类专项隐患调查;推进全市地质灾害风险调查评价全覆盖,开展重点区域1:1万专项调查,制定了《宜昌市十三五地质灾害防治规划》。

严格执行工程建设项目地质灾害危险性评估制度,对城建项目可能引发的地质灾害做出预测,实现专业调查评价全覆盖、无遗漏,全力推进城镇防灾减灾能力建设与城镇化建设。

六、坚持风险评估与乡村振兴相结合

在建设项目用地审批之前,对工程建设项目用地的地质灾害危险性进行评估,加强对容易诱发地质灾害的工程建设的监测预警和防范,推动地质灾害防治从注重灾后救助向注重灾前预防转变。

将地质灾害防治与易地扶贫搬迁、生态移民、土地整治等有机结合,建立易地扶贫集中安置点地质灾害隐患数据库,有计划、有步骤地加快地质灾害危险区内群众搬迁避让,避免将安置区选址在地质灾害隐患区。每年组织专班对全市易地扶贫搬迁安置点进行了全面排查,有效保障了安置点人民群众的安居乐业。

七、坚持数据化与信息化相结合

依托省地质环境综合管理平台,及时将地质灾害隐患有关数据录入平台,实行动态更新,实现基本的数据化管理。

另一方面,建立了地质地质综合管理平台,远程会商,应急指挥平台,宜昌市自然资源和规划局通过该平台,组织开展了“群专结合-四级联动-远程会商”地质灾害防控演练。同时,进一步完善地质灾害气象风险精细化预警预报和专业监测预警预报系统,建立健全群专结合监测预警体系,实现从数据化向信息化的转变。

八、坚持普及宣传与精准培训相结合

全面加强地质灾害预防知识的普及宣传,创新采用融媒体形式加强宣传。宜昌市自然资源和规划局在宜昌市政府新闻办“宜昌发布”抖音号制作《地灾科普》专栏,发布相关视频播放量195万人次。印制知识读本、防范手册、避灾折页等资料约10万册,编印防灾避险扑克牌、手摇扇等宣传品约10万份,做到了在宣传中强化防范,在防范中加强宣传。

另一方面,高度重视地质灾害防治的精准培训,十三五以来,宜昌市共开展乡镇级以上地质灾害防治专项培训300余场,参加人数2万余人;专业技术人员在隐患排查的同时,走村串户开展防灾知识宣传培训800余场,参加人数53000余人,切实提高了社会群众的防灾意识和能力。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,宜昌市自然资源和规划系统将加强调查评价、监测预警、治理与搬迁、信息化建设、能力建设及三峡库区专项等六大工程建设,确保实现“建立精细化调查评价体系,夯实全地域的防治基础;建立专业化监测预警体系,实现全过程的风险管控;建立科学化综合治理体系,实现全方位的生命生活生态保障;建立信息化技术支撑体系,实现全手段的防灾减灾救灾能力提升”的四化四全总目标,建成地质灾害综合防治体系,建立地质灾害风险管控体系,提升地质灾害防治水平,使因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失明显减少,地质灾害对社会经济和生态环境的影响明显减轻,更好服务宜昌高质量发展。