A4:专题

马龙,男,1977年生,河南平舆人,文学(书法)博士,首都师范大学副教授,书法专业硕士研究生导师。中国传媒大学书法专业研究生兼职导师,中国教育学会书法教育专业委员会理事,华夏文化促进会素质教育委员会顾问,中国宋史研究会会员,中国书法家协会会员。多次参加中国书协主办的各类展览,先后在开封、北京、包头、威海等地举办个人书法展览。

1997年毕业于周口师范学院;2005年毕业于河南大学艺术学院获美术学硕士学位并留校任教;2013年毕业于首都师范大学中国书法文化研究院获博士学位并留校任教。

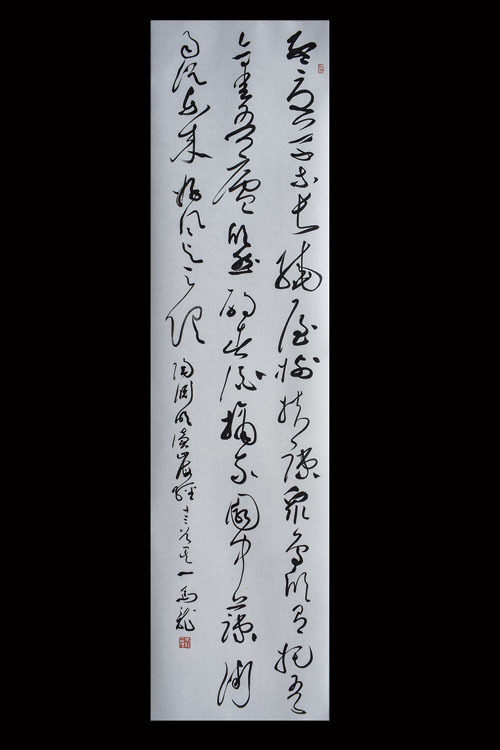

先后师从许东方、赵振乾、佟培基、王刘纯、刘守安诸位教授和欧阳中石先生。发表论文多篇,参与国家级科研项目2项,主持省部级科研项目1项。2012年11月时任全国人大常委会委员长吴邦国先生为其草书《滕王阁序》题写110字跋文。

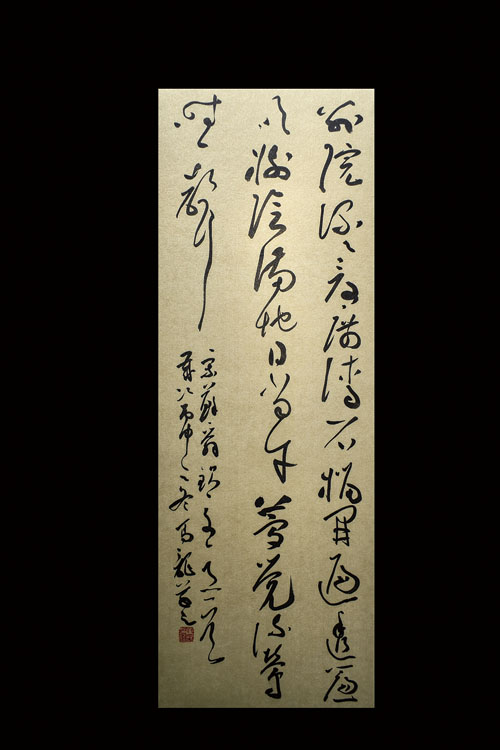

马龙是中国传媒大学教授、博士生导师刘守安在首都师范大学书法院工作时带的博士生。 2013年6月马龙毕业时,刘守安教授写了清代诗人张维屏的一首《新雷》送他留念,诗是这样写的:“造物无言却有情,每于寒尽觉春生;千红万紫安排著,只待新雷第一声。” 刘守安教授将对马龙的鼓励和期待都写于笔下,而马龙也用事实证明了其能甘于寂寞,沉住气做学问的可贵精神。

刘守安教授在教学中始终强调,中国书法作为中国文化的一个组成部分,作为中国文化大系统中的子系统,具有多向度、多层次的文化品格,这是中国书法固有的、与生俱来的,这种品格与性质与中国传统文化的各方面具有密切的联系,并在联系中显示出其多方面的文化功能与文化价值。当人们把书法定义为“艺术”时,实际上从中国书法的审美价值方面来判定的。但中国书法的审美价值只是其多元文化价值的一个向度、一个方面,不能全面概括中国书法本质和特性。唯有把书法当作文化来学习来研究,才能真正把握书法的内涵,做到真正意义上的继承和创新。所以马龙从不将书法文化当作“点画之学”,而是主张把书法看作一种文化来认识、学习和研究,首重学术和文化,然后才是书写实践。

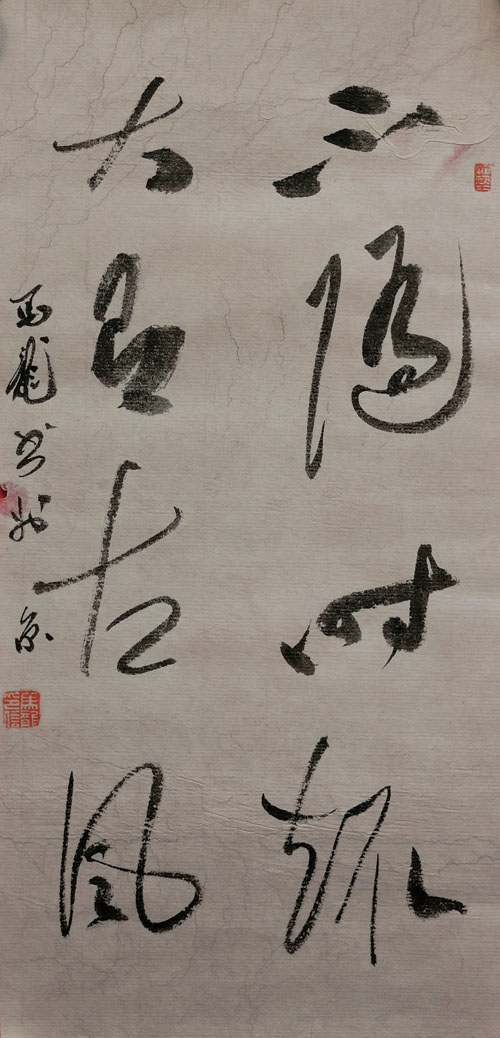

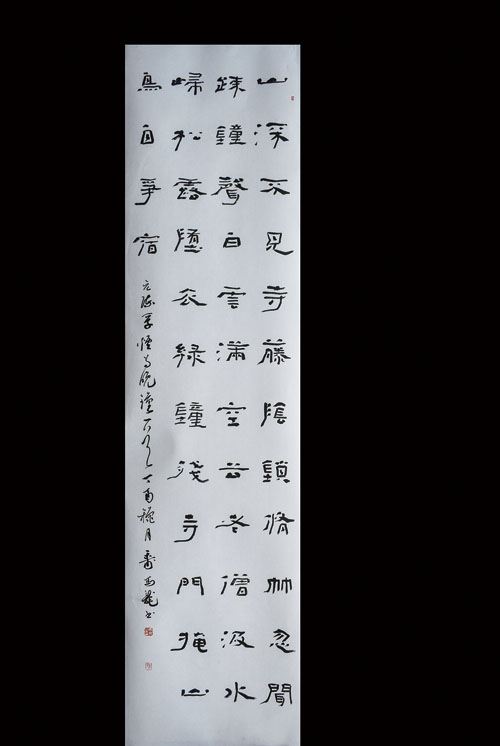

“能真正沉得住气做学问的学生,马龙是为数不多的一个。” 刘守安教授评价。柳公权有言“用笔在心,心正则笔正,笔正乃可法矣。”马龙正是在习字过程中,沿着龟甲兽骨、商鼎钟铭的边缘,用心去体会篆、隶、楷、行、草的各式美妙,用笔触感受横、竖、撇、捺、点、提、钩、折的舒展姿态,快慢徐疾、濡墨挥毫之间,蕴含着中国精神。

读博四年,砥志研思,马龙的博士论文《<宣和书谱>研究》30多万字,旁征博引,条分缕析,被评为2013年首都师范大学优秀博士学位论文,并被学术委员会的专家们一致推荐代表首都师范大学参加北京市的优博评选。“艺术类论文代表学校参加市级评选在首师大是首次,也是书法院自招博以来在博士论文评选中取得的最好成绩。”刘守安教授称赞道。

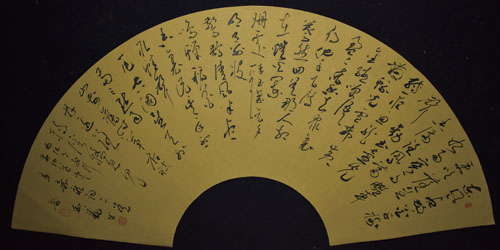

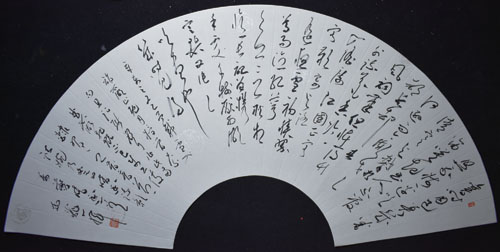

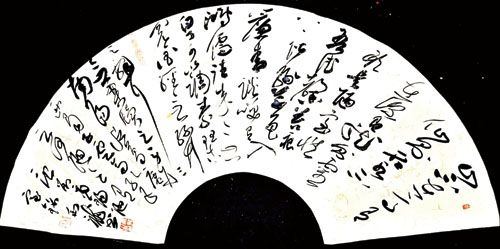

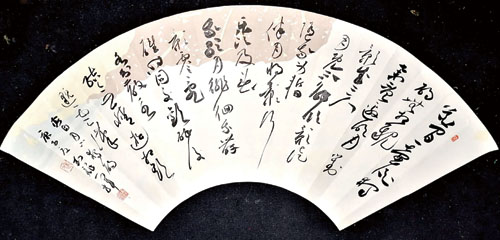

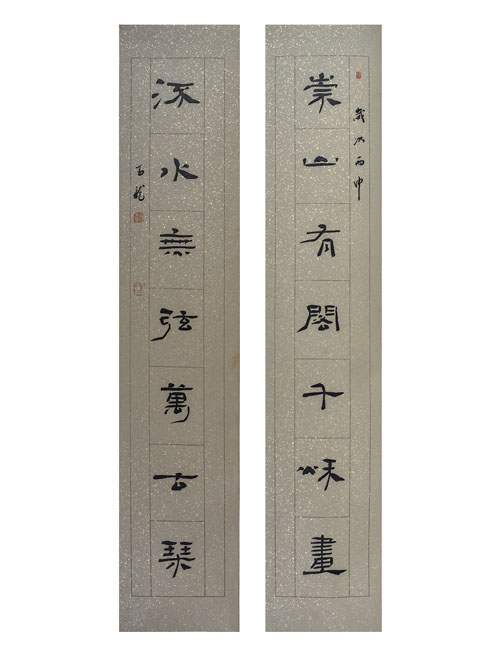

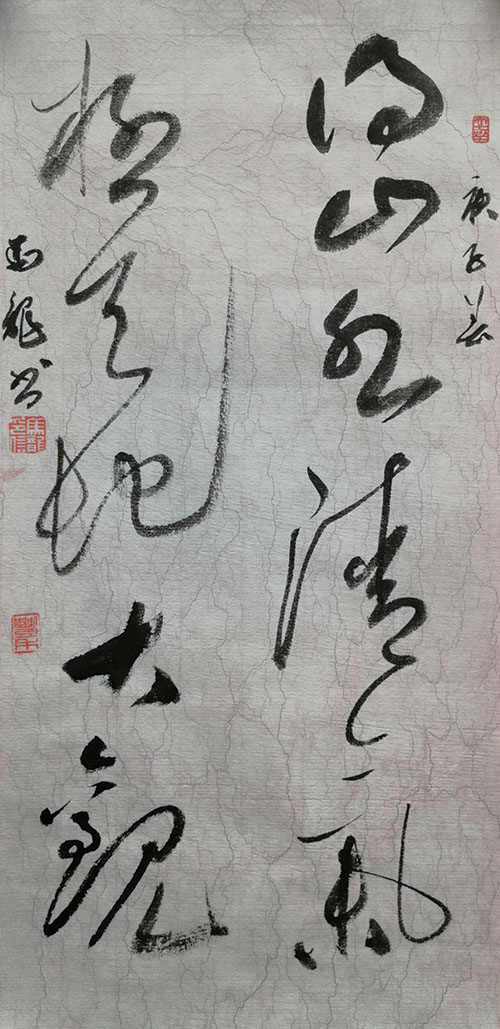

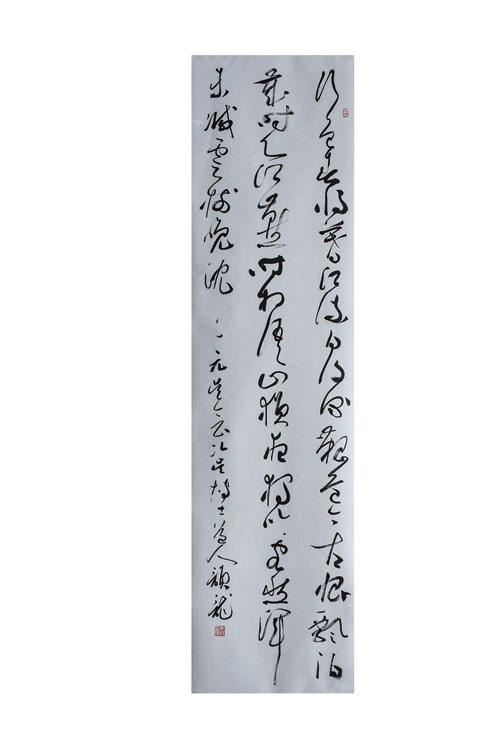

近年来马龙主攻草书和隶书,兼擅诸体。2015年10月开始,他用36天的时间,用36种不同书写风格完成《心经三十六种》的创作,其中的十几种风格并不是平时临摹的样式,在书写前也没有一个清晰的面貌,而是临时起意,即兴创作。一般的书法家要经历相当长的时间才能完成一种书体的创作,只有为数不多的书法家能进行多体创作,随时即兴创作一种新风格、新样式的书法家是极为罕见的。马龙能看似不太费力地做到这一点,与其对中国传统书法技巧理论和实践长期深入的研究和实验以及对创作规律深刻的认识是分不开的。

2010年至今,马龙作为助教随刘守安教授给省部级领导上书法课,由于辅导认真,教学方法得当,学员们进步很快,受到了领导们的一致好评,中央首长给马龙的草书长卷《滕王阁序》题写了110字的跋文。这110字的题跋既是对马龙教学水平的肯定,也是对他书写水平莫大的赞扬。

多年的耕耘换来了在书法界大大小小的奖项,2005年马龙获得首届全国大学生艺术展演书法专业组一等奖;2007年获河南省教师三笔字大赛毛笔组一等奖、河南省高校教师美术作品展二等奖;2008年应邀参加首届全国青年书家邀请展;2009年在第三届中国书法兰亭奖“尧山杯”新人展中马龙的作品入展、“中国千名书家写经大展”入展;2010年应邀参加第51回“全日本书道展”、获北京市第十五届“群星奖”书法类三等奖; 2011年被特邀参加国家粮食局庆祝建党90周年书画作品展;2013年在全国首届书法小品展中,马龙作品入展……但在荣誉面前,马龙只有一句“我还可以做得更好些”,表现出的是冷静而不是狂躁。

北京市教委将海淀区民族小学纳入首都师范大学“高参小”项目,指派马龙作为民族小学项目负责人,并兼任海淀区民族小学艺术副校长。常常是一周之内,同时给本科生、研究生、部长、小学生、社区居民上课,教学方法竟能转换自如,这也体现出马龙非凡的教学能力和书法水平。

马龙的硕士导师河南大学赵振乾教授曾面对媒体说过马龙是他最喜欢最得意的弟子,刘守安教授也曾经向相关部门推荐他时说过,“像这样的好学生是可遇不可求的!”马龙正是用平实谨严的治学风格和谦虚豁达的人生态度,在学术研究和书法实践上取得优异成绩,赢得了导师和专家们的一致认可,

马龙在多年习字中不断体悟,中国文化的博大精深含融在书法艺术承传的气脉中。来源于自然,在自然中体认,在人生中验证,此乃中国书法体道、证道、载道、归道之根本也。古人讲:“读万卷书、行万里路。夫书画,小技耳,不足以喻道,然潜心翰黑,超然于笔墨之外,驰情烟霞,徜徉乎山水之间。恢宏八极,囊括万殊,寓不时之风骚,纳无限之思绪。镕裁世情,广博胸次,涵养心性,陶铸风骨,则忘怀得失,审物我于同心,合天人于一途,亦技进乎道也。”马龙正是将中国书法的气魄与气势贯彻到习字之外的很多事情上,“超然笔墨之外”来感受文化精神,最终有所成就。