A2:综合

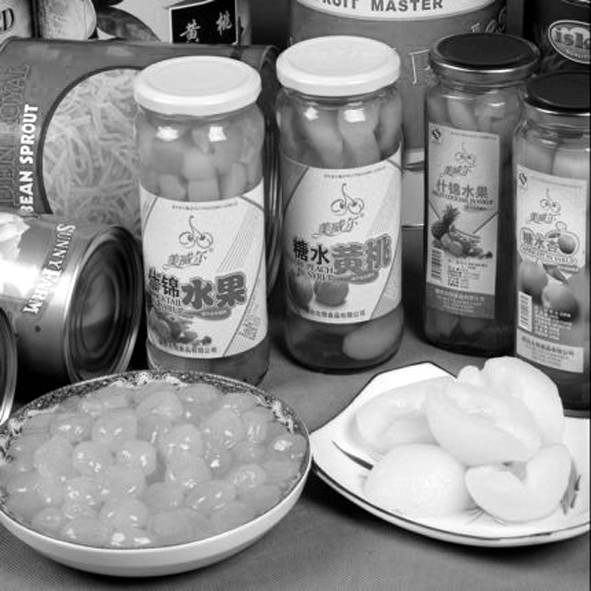

二十多年前,各式各样的罐头是许多人喜爱的美味:装在玻璃瓶里,只有生病才能吃到的橘子、黄桃、山楂罐头,小盒子里的鲮鱼、铁皮罐里的午餐肉……至今想起来都会不由自主的咽口水。随着近几年消费方式的转变,消费者对食品安全健康的重视、市场新鲜食品的丰富,让罐头渐渐淡出了我们的生活。“罐头没营养”“罐头保质期那么久,里面肯定有很多防腐剂”,这些关于罐头的“传闻”我们大家或多或少都听过,那么吃罐头到底安全吗?罐头真的没营养并且有很多防腐剂吗?

□ 本报实习记者 毛 润

不需要加防腐剂

近几来,随着消费方式的转变,消费者对食品安全、健康、养生等问题越来越重视,再加上网络信息的快速传播,有关食品的谣言也造成消费者“舌尖上的焦虑”。如今,很多消费者去超市都有各种担心,担心西瓜是不是打针了,杨梅会不会是注胶的,肉松是不是棉花做的……诸如此类的谣言屡见不鲜。在听信谣言的同时,许多消费者也根据自己的“经验”对罐头食品做起了判断。尤其是防腐剂,许多消费者说起来都“为之色变”,方便面、罐头食品、牛奶等都曾躺枪,“罐头食品一年半载的都不变质,肯定添加了防腐剂,尤其是孕妇和小孩子千万不能吃。”那么事实真的如此吗?

其实说起食品中的防腐技术并没有很多人想的那么简单:只要添加防腐剂就行。其实我们身边有很多不需要添加防腐剂就可以防腐保鲜的手段,比如腊肉、咸鱼、咸菜、蜂蜜等微生物难以生存的高盐高糖食品,火腿、熏制腊肉等脱水高盐食品,高温灭菌的乳制品等等。

关于罐头食品的保鲜防腐问题也是如此,罐头之所以能够长期保存而不变质,是因为产品密封的容器包装和严格的杀菌,原理基本类似于高温灭菌的乳制品,与防腐剂毫无关系。做罐头的道理也很简单,我们都知道高温可以烧死微生物,所以要先把原料充分加热,同时把包装罐充分加热杀菌;然后把无菌的食物装到无菌的容器中,趁热封口;最后再加热灭菌,冷却后,容器顶隙里面的空气体积收缩,会产生负压,本来封严的瓶子就打不开,外面的细菌也不可能进去了。经过这些工序,食物自然不会腐败,也就不需要加什么防腐剂。按照中国食品工业标准化技术委员会秘书长郝煜的说法,“罐头中含有防腐剂”,实际上是对罐藏食品的偏见,是对消费者的误导。

比长途运输的水果更新鲜

1809年,拿破仑的士兵东征时因吃不到新鲜的蔬菜、水果等食品而饿死。因此当时研制出了可以长期保质不腐的食品,受到了士兵们的喜爱,这也就是现在罐头的雏形。虽然罐头食品方便快捷,但是我国的罐头消费水平还很低,据相关数据显示,以人均年消费量计算,美国为90公斤,西欧为50公斤,日本为23公斤,我国仅为1公斤。针对这个问题,记者在北京某大型超市内随机采访了几位消费者,“罐头毕竟是方便食品,在制作过程中又需要加热,营养肯定流失的差不多了”“听说水果罐头都是边角废料做的,所以我很少给孩子买,不安全。”“有些罐头是要经过辐照灭菌的,这是个什么技术我也不是特别了解,但听起来挺害怕的,怕对身体产生危害。”

其实制作合理的罐头食品并不是营养垃圾,大部分厂商也不会用边角废料去冒险,经过辐照的食品也不会给食用者的健康带来影响。一般肉类和海产类罐头采用巴氏灭菌法,所以加工温度在120℃左右,而且买回家加工程序也很简单,即食或者加热加热都可以。在一定程度上,罐头的营养流失比家庭烹调(炒菜很容易就会超过200℃)还少。而蔬菜、水果类罐头的加工温度不会超过100℃,营养流失也没有想象中的那么严重。制造罐头,为了追求较低的成本和更好的口味,都会在最合适的季节选择最新鲜的原料。而且,为了节省成本,正规的罐头厂商都有自己的原料基地,并把生产线建在离基地最近的地方。这样,相当于从自家后院儿“现采现做”,大大缩短了从采摘、运输到加工的过程。以黄桃为例,采摘1天后,维生素C会损失30%,而黄桃罐头则只损失10%。因此,比起长途运输的“新鲜”水果,水果罐头更新鲜。

如何挑选“完美”罐头

虽然罐头的好处多多,不易变质,但是挑选也是有很多“学问”的,需要消费者仔细的挑选。首先,从外包装上来看观察产品的生产日期和保质期是否完整,瓶身是否有锈蚀痕迹,商标是否有油浸,以此防止在包装或运输过程中的罐壁穿孔,罐内食物受到细菌污染的风险。其次,当食品罐头被微生物污染,失去食用价值时,会产生产品的“胖听”现象,因此要观察罐底、罐盖或瓶盖、罐盖,大家在挑选时要注意应以瓶盖微凹的为佳,若发现罐盖、瓶盖向外凸起不要购买。最后用手弹击罐盖,声音发脆时为优质的,而浊音时说明已经变质。

(消费日报 www.xfrb.com.cn)